三春の歴史、福島の歴史 ― 2015年10月03日 15:35

三春町は郡山駅から東へ9kmほどの所にあり福島県のほぼ中央部に位置します。三春の歴史を勉強するため三春町歴史民俗資料館と自由民権記念館を訪れました。

三春町歴史民俗資料館

住所:福島県田村郡三春町字桜谷5番地

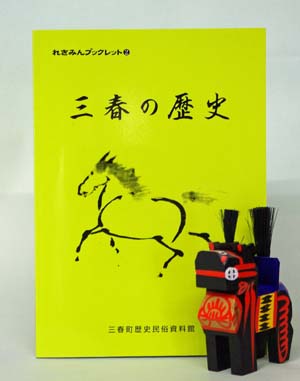

受け付けでは物品の販売があります。れきみんぶっくれっと2「三春の歴史」を購入しました。発行は東日本大震災から1年後の平成24年3月です。

<原始・古代><中世><近世><近現代><附篇>の5項目で構成され、通史を知るにちょうど良い内容です。

「ごあいさつ」から引用

--- ここから ---

(前略)

このような三春の歴史は、豊かすぎるために複雑でわからないという意見があります。そこで当館では、これを1冊の本にまとめてわかりやすく紹介しようということで、この冊子を作成しました。ここでは、学校で学ぶ日本の歴史と三春の歴史をできるだけリンクさせ、「日本史」の中で「三春」がどのような位置にあるのかがわかるような記述につとめました。

(後略)

--- ここまで ---

受け付けカウンターには三春の観光冊子が並んでいます。自由民権記念館だより「自由のともしび」vol.79 が置いてあったので1部もらいました。

土佐のことがやけに多く書いてあります。不思議に感じつつも、民権運動では共に活動しているから取り上げているのだなぁ、と思っていたら違いました。高知市立自由民権記念館発行の館報そのものでした。

高知市立自由民権記念館

福島に関連する人たちとして次の4名について学ぶことができました。

【河野広中(こうのひろなか)】

1849年(嘉永2年)-1923年(大正12年)

三春藩郷士の家に生まれる。自由民権運動では指導者として活動。1899年(明治32年)の第1回総選挙で衆議院議員に当選し、それ以来1918年(大正7年)の第14回総選挙まで当選した。1905年(明治38年)ポーツマス条約に反対し、日比谷焼討事件に連座。のち立憲同志会結成に加わり第2次大隈内閣の農商務相に就任。

【苅宿仲衛(かりやどなかえ)】

1854年(嘉永7年)-1907年(明治40年)

福島県浪江町苅宿の代々神官を務める家柄に生まれる。宮城師範学校を卒業し教育の世界に身をおいたのち、1880年(明治13年)政治の世界に入り自由民権運動で活動した。福島事件、加波山事件、大阪事件などで警察に逮捕されたが無罪釈放されている。

1886年(明治19年)に県会議員となり、1890年(明治23年)の第1回衆議院議員総選挙に立候補(落選)した時期を除いて、1898年(明治31年)まで自由党の県会議員を務めた。

【鈴木安蔵(すずきやすぞう)】

1904年(明治37年)-1983年(昭和58年)

福島県南相馬市出身。

京都帝国大学文学部哲学科に入学し、その後同大学経済学部に転部。

1926年(大正15年)「日本学生社会科学連合会事件」で検挙され、この事件が治安維持法違反第1号となり大学を自主退学、豊多摩刑務所に2年間服役した。

以後、憲法学、政治学の研究に従事し、1937年(昭和12年)に衆議院憲政史編纂委員となる。民間有識者で結成された憲法研究会に参加し、1945年(昭和20年)改憲草案「憲法草案要綱」を起草する。

【植木枝盛(うえきえもり)】

1857年(安政4年)-1892年(明治25年)

土佐出身の政治家・自由民権運動家。

政治・経済について独学で学び、明六社演説会や三田演説会の両方を通して福沢諭吉から影響を受ける。板垣退助の側近として民権運動を理論的にリードし自由党結成において指導的役割を果たした。

1890年(明治23年)の第1回衆議院議員総選挙において当選するが、36歳で早世した。

220条からなる「東洋大日本国国憲案」を1881年(明治14年)に起草した。自由権利を保障・担保するために抵抗権・革命権を認めている点などが特徴である。

河野広中らにより1882年(明治15年)に「福島自由新聞」が発行されました。政府に批判的なものに対する言論弾圧が強まるなか7号で廃刊になりましたが、この新聞の編集顧問をしていたのが土佐の植木枝盛です。

苅宿仲衛は三春と浪江を行き来するだけでなく、板垣退助に呼ばれ高知へ演説に行くなど全国を飛び回っておりました。

このような結びつきを俯瞰してみると、自由民権運動および日本初の全国的な政党である自由党にとって、福島は、高知と並ぶ拠点だったことがわかります。

昭和の時代。

鈴木安蔵は、1936年(昭和11年)高知県立図書館に保存されていた植木枝盛の文書を調査します。そして、歴史に埋もれていた「東洋大日本国国憲案」に出会うことになります。

1945年(昭和20年)に憲法研究会が発表した「憲法草案要綱」は非常に民主的な内容になっています。この背景には、かつて植木が起草した憲法案との出会いが影響したと考えて間違いないでしょう。

福島と土佐、福島と憲法。130年以上にわたり繫がっている興味深い歴史的関係を知ることができました。

戦後の日本国憲法制定について調べてみました。

1946年(昭和21年)2月2日のホイットニー・メモがあります。

政府の憲法改正案では天皇の行為が制限されていない(原文:Leaves Emperor free to act without controls )とし、きわめて保守的(原文:This draft is extremely conservative )と批判意見が記されていることが分かりました。

鈴木安蔵の憲法草案要綱についてはどうでしょうか。

国立国会図書館のwebデータから引用します。

--- ここから ---

(前略)

なお、この要綱には、GHQが強い関心を示し、通訳・翻訳部(ATIS)がこれを翻訳するとともに、民政局のラウエル中佐から参謀長あてに、その内容につき詳細な検討を加えた文書が提出されている。また、政治顧問部のアチソンから国務長官へも報告されている。

--- ここまで ---

憲法研究会「憲法草案要綱」 1945年12月26日 | 日本国憲法の誕生

憲法9条については1928年のパリ不戦条約第1条「戦争の放棄」の焼き直しと言えるだろうし、現憲法がまったくの日本オリジナルとは思いませんが、敗戦国日本が米国から一方的に押し付けられたというナイーブな思考は、さすがに受け入れることができません。複雑な局面が絡み合うなかから作り出されたのが実情なのでしょう。

三春町自由民権記念館。

内部は撮影禁止にて自由に撮影することはできませんでした。